Di ruang-ruang kelas Indonesia, kita menyaksikan perubahan yang pelan namun pasti: metode mengajar guru tidak lagi sekadar menyampaikan materi, tetapi mengajak siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan merefleksikan. Transformasi ini bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan abad ke-21. Pembelajaran mendalam (deep learning) kini menjadi kata kunci dalam kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Kemendikbud bahwa pendekatan ini “menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik”.

Mengapa Perlu Berubah?

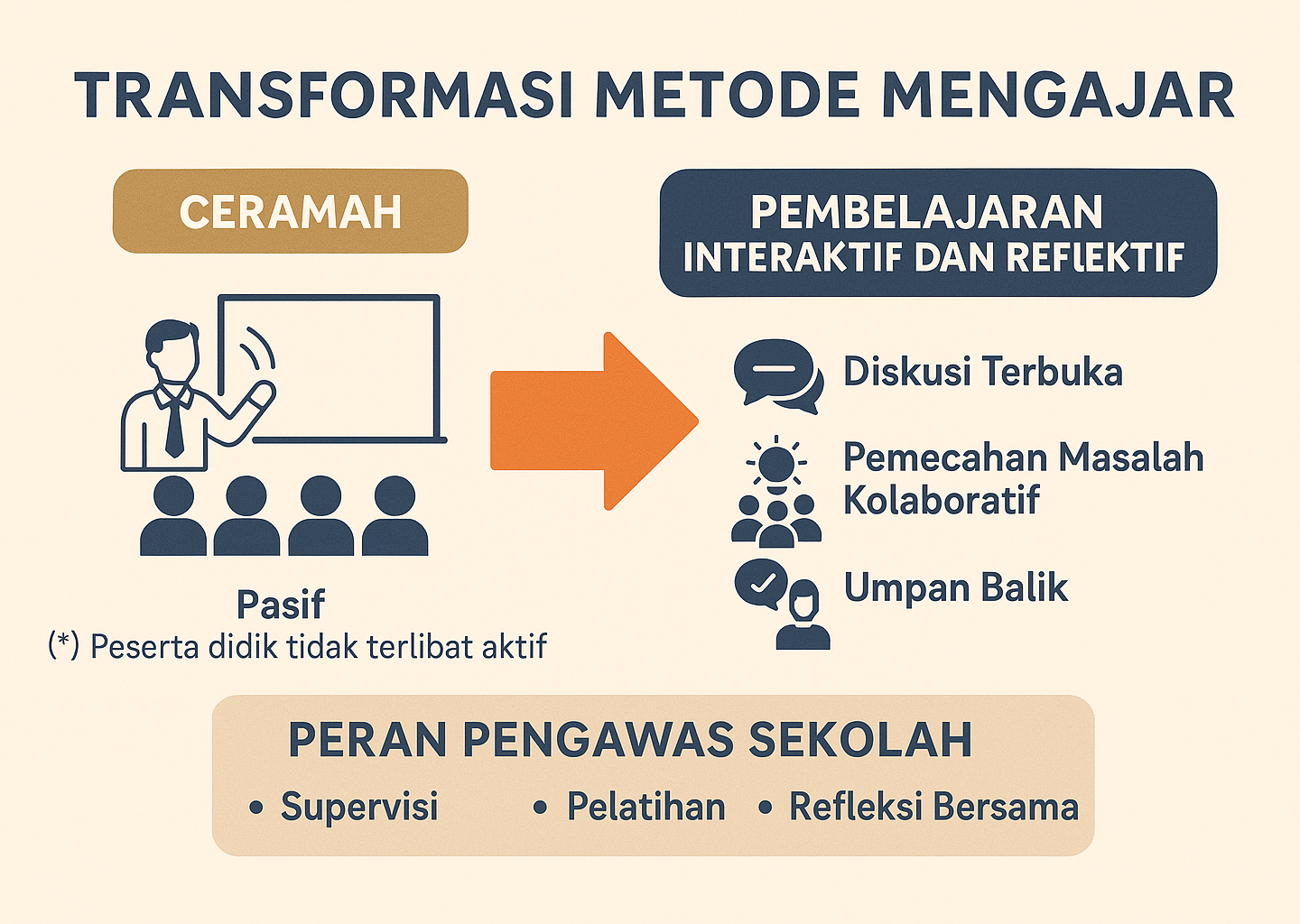

Selama bertahun-tahun, pola ceramah mendominasi kelas. Siswa duduk diam, mendengar, mencatat, lalu menghafal. Namun, dunia yang kompleks menuntut keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. UNESCO menekankan bahwa pembelajaran harus bersifat interaktif dan reflektif agar peserta didik mampu mengembangkan empati, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah dalam konteks nyata.

Kurikulum Merdeka dan pedoman pembelajaran mendalam hadir sebagai jawaban. Guru didorong untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, bukan sekadar mengejar capaian kognitif. Prinsipnya jelas: siswa harus terlibat aktif, memahami relevansi materi, dan mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari.

Metode ceramah yang bersifat pasif semakin tidak memadai untuk menjawab kompleksitas tuntutan dunia modern. Pendidikan kini menuntut lebih dari sekadar penyampaian informasi; ia harus mampu membentuk generasi yang kreatif, empatik, dan terampil memecahkan masalah. Di sinilah pembelajaran interaktif dan reflektif menjadi kunci, karena memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berdialog, dan mengaitkan konsep dengan realitas kehidupan. Kurikulum Nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam hadir sebagai jawaban strategis, mendorong guru menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Melalui keterlibatan aktif siswa, pemahaman relevansi materi, serta kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan konteks nyata, pendidikan bertransformasi dari proses mekanis menjadi perjalanan intelektual yang menyiapkan individu menghadapi tantangan masa depan

Praktik Baik di Kelas: Diskusi Terbuka dan Kolaborasi

Bayangkan sebuah kelas IPA di SMP yang membahas isu banjir. Alih-alih memberikan definisi dan rumus, guru mengajak siswa berdiskusi: Mengapa banjir terjadi di daerah kita? Apa dampaknya bagi masyarakat? Bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan? Dari sini, siswa bekerja dalam kelompok, mengumpulkan data, dan mempresentasikan solusi kreatif. Proses ini bukan hanya mengasah pengetahuan, tetapi juga empati dan keterampilan komunikasi.

Pendekatan seperti ini dikenal sebagai inkuiri kolaboratif, yang menurut Kemendikbud adalah “proses reflektif berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun budaya profesional di sekolah”. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Mereka menciptakan ruang aman untuk dialog terbuka, memberi umpan balik yang konstruktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis.

Metode kolaboratif juga sejalan dengan teori konstruktivisme sosial: pengetahuan dibangun melalui interaksi. Siswa belajar dari teman sebaya, saling memberi umpan balik, dan bersama-sama memecahkan masalah. Hasilnya? Pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata.

Diskusi terbuka dan kolaborasi dalam kelas IPA bukan sekadar metode, tetapi sebuah perjalanan membangun makna bersama. Ketika guru berperan sebagai fasilitator, ruang belajar berubah menjadi ekosistem dialog yang aman, di mana setiap ide dihargai dan setiap pertanyaan memantik rasa ingin tahu. Melalui inkuiri kolaboratif, siswa tidak hanya mengumpulkan data tentang banjir, tetapi juga mengasah empati, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi. Inilah wujud nyata teori konstruktivisme sosial: pengetahuan lahir dari interaksi, dari keberanian untuk bertanya, dan dari kerja sama untuk menemukan solusi yang relevan dengan kehidupan. Praktik ini mengajarkan bahwa belajar bukan sekadar menghafal, melainkan membangun pemahaman yang bermakna bersama, untuk masa depan yang lebih baik.

Peran Pengawas Sekolah: Pelopor Perubahan

Transformasi ini tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan dukungan sistemik, dan di sinilah pengawas sekolah memainkan peran strategis. Supervisi bukan lagi sekadar memeriksa administrasi, tetapi membina, membimbing, dan mendampingi guru untuk mengembangkan strategi inovatif. Penelitian menunjukkan bahwa supervisi yang dilakukan secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, metode mengajar, dan evaluasi hasil belajar siswa.

Pengawas juga berperan sebagai pelatih profesional. Mereka memfasilitasi pelatihan tentang pembelajaran mendalam, membantu guru mengintegrasikan teknologi interaktif, dan mendorong refleksi bersama. Menurut panduan kerja Kemendikbud, pengawas harus mampu memberdayakan sekolah melalui pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Perubahan besar dalam dunia pendidikan tidak lahir dari kebijakan semata, tetapi dari sentuhan manusia yang peduli dan mau bergerak bersama. Di tengah dinamika pembelajaran, pengawas sekolah hadir bukan sebagai supervisor, melainkan sebagai sahabat profesional yang mendampingi guru untuk tumbuh dan berinovasi. Supervisi yang partisipatif dan berkelanjutan menjadikan ruang kelas lebih hidup, karena guru merasa didukung untuk mencoba hal baru, merefleksi praktiknya, dan terus belajar. Dengan memfasilitasi pelatihan, mengintegrasikan teknologi, serta menumbuhkan budaya kolaborasi, pengawas menciptakan ekosistem pendidikan yang bukan hanya adaptif, tetapi juga penuh makna. Inilah investasi terbaik: membangun kualitas guru hari ini demi masa depan generasi yang lebih cerdas dan berkarakter.

Refleksi Bersama: Budaya Belajar yang Berkelanjutan

Perubahan metode mengajar bukan sekadar soal teknik, tetapi soal budaya. Guru perlu ruang untuk berefleksi, berbagi praktik baik, dan belajar dari pengalaman. Inkuiri kolaboratif menjadi wadah yang ideal: guru bekerja dalam tim, mengidentifikasi tantangan, merancang solusi, dan mengevaluasi dampak. Proses ini menciptakan komunitas belajar yang dinamis, di mana setiap guru merasa didukung untuk berinovasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hattie (2012), pembelajaran mendalam melibatkan pemikiran metakognitif: peserta didik dibantu memahami dan mengendalikan cara belajar agar selalu mengorganisasi kembali cara berpikir, bertindak, dan merasa. Prinsip ini juga berlaku bagi guru. Dengan refleksi bersama, guru tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa mengajar adalah proses belajar yang tak pernah berhenti.

Pengawas sekolah adalah mitra strategis yang mendorong guru untuk berinovasi dan refleksi melalui supervisi partisipatif dan berkelanjutan. Dengan peran sebagai pelatih profesional, mereka menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, adaptif, dan bermakna sebagai investasi nyata untuk mutu pendidikan dan masa depan generasi bangsa.

Penutup: Menuju Pendidikan Bermakna

Transformasi metode mengajar menuju pembelajaran interaktif dan reflektif adalah langkah penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Guru bukan lagi “pemberi ilmu”, melainkan fasilitator yang mengajak siswa berpikir, berdiskusi, dan berkolaborasi. Pengawas sekolah hadir sebagai pendamping, pelatih, dan penggerak budaya reflektif. Dengan sinergi ini, kita tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.

Seperti ditegaskan dalam pedoman Kemendikbud: “Pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan yang lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan abad 21”. Mari kita wujudkan kelas-kelas yang hidup, penuh dialog, dan sarat makna—karena pendidikan sejati adalah proses membentuk manusia seutuhnya.